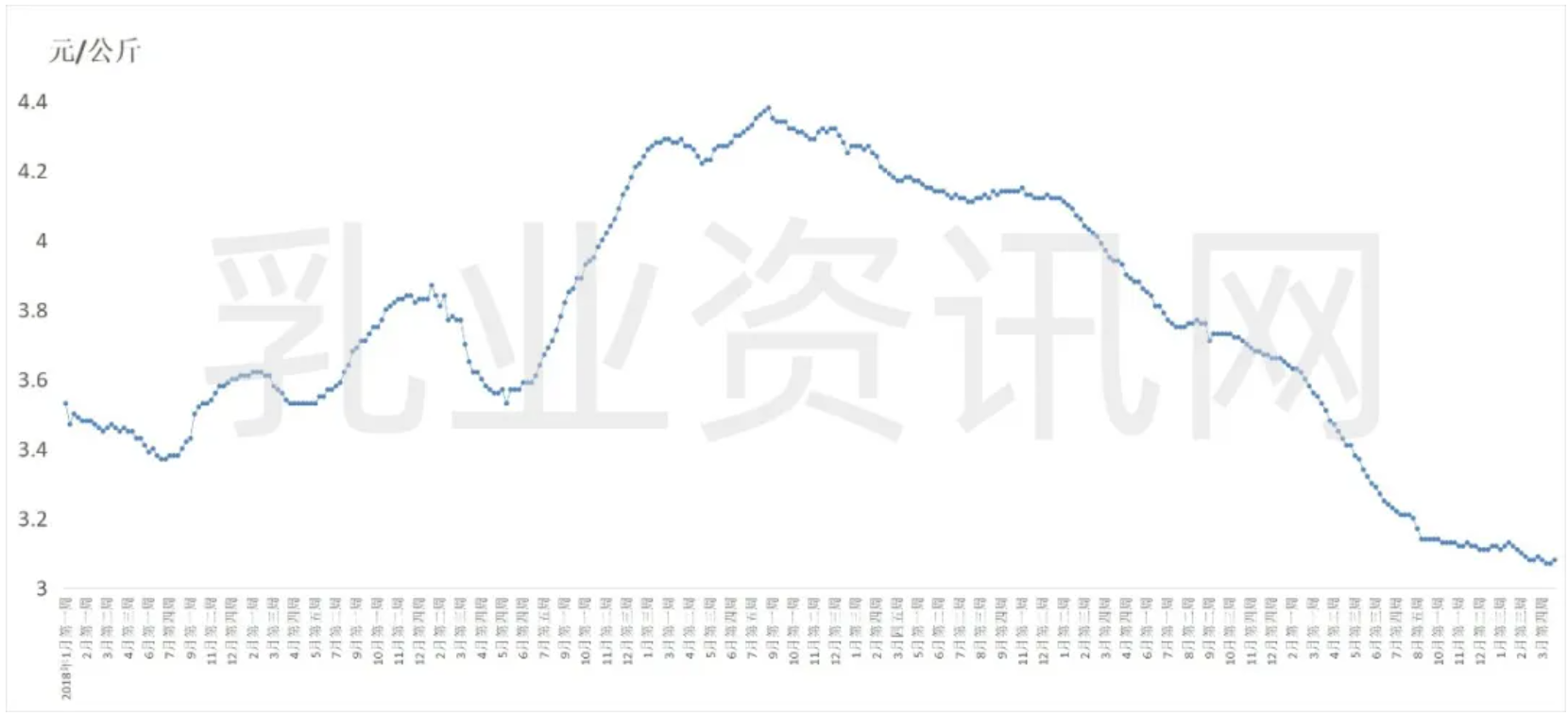

近三年,中国奶业在逆境中前行。自2022年起,国内原奶价格步入下行通道,至今价格仍未止跌。

在4月18日郑州举办的中原奶业破局发展之路研讨会上,中国农业大学教授、国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利作出研判:“2025年尤其是上半年,奶价继续下探的概率较大,价格大概率呈下行趋势,但下半年奶源供给情况有望好于2024年同期,具体恢复进度需要取决于上半年奶牛减栏数量以及全国居民消费恢复情况。”

面对行业有史以来最为严峻的周期性调整,中国奶业亟须通过多维度战略破局突围。专家分析认为,唯有政策引导与市场机制双管齐下,在供给侧强化科技创新驱动产品结构升级,在需求侧培育新兴消费场景拓展市场空间,才能有望在阵痛中实现发展转型。

困境:供需失衡,行业进入持久“阵痛期”

根据国家奶牛产业技术体系披露的最新调度情况,今年2月主产区生鲜乳平均价格仅为3.2元/公斤,而完全生产成本高达3.45元/公斤,行业亏损面超过90%。国内原奶日均过剩量达1.1万吨,虽比去年有所下降,但去产能任务依旧严峻。

农业农村部4月第3周的监测数据显示,主产省生鲜乳价格3.08元/公斤,同比下跌10.7%。

“此轮周期性调整时间过长且影响巨大。”中国社会科学院农村发展研究所研究员、国家奶牛产业技术体系产业经济研究室主任刘长全分析认为,此轮行业调整呈现“四最”特征:价格历史最低、畜牧业中最困难产业部门、调整周期最长、亏损范围最大。

持续的亏损让不少业内生产主体有所“钝痛”。在上游养殖端,大型牧场普遍陷入经营困难,尤其是中小型社会牧场,普遍承压较重,不少企业面临破产、重组风险。加工企业的“体感”并不好多少,不少乳企采取促销买赠策略来促进消费。

业界普遍认为,奶价持续下跌的根本原因在于,需求不足导致的供给过剩。一方面,近三年,中国居民牛奶消费持续下降。尤其是2022年,液态奶消费量下降幅度达到8.6%;另一方面,前期多个乳企加码上游奶源建设,使得市场上原奶供应过剩情况持续存在,2022年至2024年间万头牧场原奶产量占比增长44.4%。一减一增间,使得牛奶供需改变。

事实上,奶业发展周期性波动并不罕见。十多年来,我国奶业多次经历供需失衡,不断上演着“缺奶-涨价-养牛-过剩-杀牛-缺奶”的周期性困境。

刘长全认为,虽然乳制品消费增速放缓,但这并不能完全解释为何会出现历史最低价格和最长调整期。“根本原因还是在于供给端的结构性矛盾,规模牧场持续扩张产能,中小规模社会牧场不断退出,这种结构性变化导致传统市场调节机制失灵。”他建议,当下还是应抓关键矛盾,以推进恢复供需平衡为首要任务,尤其注重合理调减乳品企业自有、控股牧场产出。此外,还应强化奶业民生属性,保障社会牧场生存空间。

纾困:饲料本地化、产品特色化、销售区域化

国内奶价何时触底尚难预料,美国的“关税大棒”猝然袭来。近期,受中美关税博弈等国际经贸环境影响,进口饲料原料价格进一步上涨。

“目前,美国进口苜蓿价格已经从2700元/吨上涨到了3750元/吨,进口苜蓿的性价比进一步降低。”李胜利研究推测,根据豆粕、苜蓿干草以及其他饲料在奶牛配方中的比例,估计将影响生鲜乳每公斤生产成本增加0.1元至0.2元——在当前行业普遍亏损的背景下,这一成本增幅足以决定不少牧场的生存与否。

李胜利呼吁,通过技术创新挖掘国内粗饲料资源潜力,加快本地饲草料资源营养鉴定、应用研究和推广,构建具有中国特色的低成本高效养殖模式。

“实践证明,通过科学配比与精细管理,利用本土饲料资源完全能够满足高产奶牛营养需求。”他举例,通过调整配方使用5公斤国产青贮苜蓿代替2公斤进口苜蓿,调整前后干物质采食量和营养指标无明显差异,高产奶牛每天还可实现降本0.9元左右,公斤奶饲料成本可节约0.02元。

本土替代的确正成为不少市场主体的共识。近期,河南兰考县黄河滩区的万亩苜蓿种植基地迎来了第一茬收割。基地负责人介绍,苜蓿草头茬蛋白含量能达到22%,每吨仅1100元左右,能达到一级品质,目前处于供不应求的状态。

面对白热化、内卷严重的竞争市场,一些乳企选择做强增量,走特色化产品之路,从成本竞争转向价值竞争。

“就近、就鲜、就简”是未来奶业的发展方向。河南荣华牧业有限公司总经理江华分享了自己的生存之道——深耕本地市场,突出一个“鲜”字。

专家认为,区域类、本地化奶类销售能有效降低物流成本,对缓解当前卖奶难、增收难具有重要现实意义,各养殖主体应主动寻找渠道拓展增量,满足消费者对高品质、差异化、个性化乳制品的需求。

展望:政策利好不断 行业凸显韧性

奶业转型的关键时期,政策支持与产业协同正形成强大合力。2025年中央一号文件聚焦奶业高质量发展,明确提出支持家庭农场和农民合作社为主体的奶业养殖加工一体化发展,这为拓宽加工渠道,丰富乳制品供给提供了政策引领。3月27日,《食品安全国家标准 灭菌乳》新规的出台也具有突破性意义,灭菌乳只能以生鲜乳为原料的规定,有望成为扩大奶类消费的关键举措,带动奶价回升。

此外,商务部对进口牛肉启动保障措施调查,暂停多家企业进口资质,国内肉牛价格有所上涨。“这一政策不仅缓解了国内肉牛养殖压力,也为奶牛场淘汰低产牛提供了更好回报,目前国内淘汰奶牛价格已从11元/公斤回升至17~19元/公斤。”李胜利表示。

在4月18日国新办举行的农业农村经济运行情况新闻发布会上,相关负责人表示,农业农村部还将进一步协调强化财政金融政策支持,发挥好农业保险作用,加快实施养殖业节粮行动,促进全链条提质节本增效,巩固肉牛纾困成效,丰富乳品供应种类,推动奶牛养殖尽早走出困境。

地方政府的精准施策同样值得关注。在河南,当地积极落实奶业支持政策,创新性支持发展养加一体化,对符合条件的牧场给予奖补、补贴,组织金融对接、宣传促销等一系列脱困帮扶活动,千方百计帮助企业渡过难关。内蒙古继2019年“奶七条”、2022年“奶九条”、2023年“奶33条”后,于近期出台新“奶九条”,从贷款贴息、生鲜乳价格保险、延长喷粉补贴时间、支持养加一体化发展等方面,帮助奶业主体渡过难关。甘肃、黑龙江、河北、山东等省份同样出台相关扶持政策,形成了中央与地方联动的政策体系。(来源:中国农网)

饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!